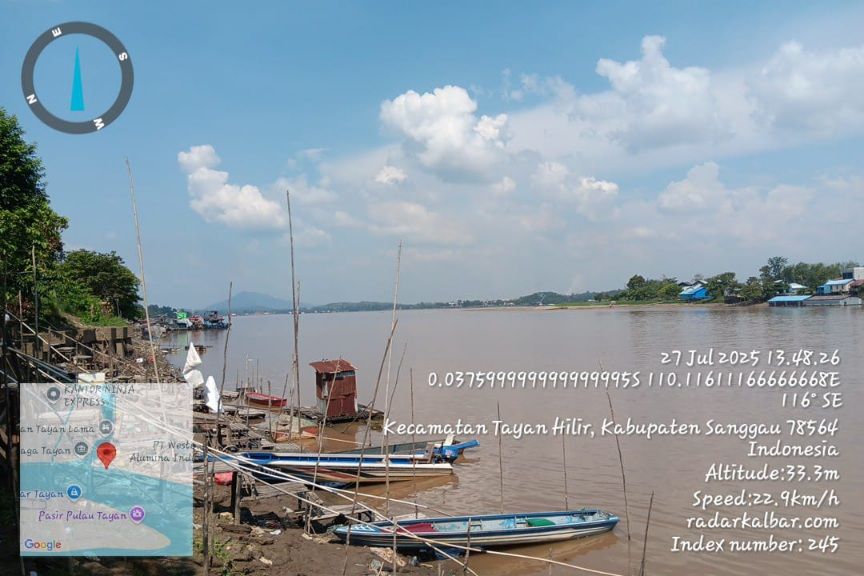

FOTO : Kondisi hamparan pasir yang tak lagi kekuningan keemasan karena sudah bercampur lumpur [ red ]

Oleh : Muhammad Khusyairi/SerY TayaN [ Ketua Serikat Media Siber Indonesia/SMSI] perwakilan Kalimantan Barat.

INI tulisan saya kedua tentang Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalbar yang juga merupakan tempat lahir dan berdiam saat ini.

Sebelumnya, saya menulis tentang kondisi memprihatinkan Jembatan Kapuas Tayan atau nama saat diresmikan Jembatan Pak Kasih, yang gelap gulita jika waktu malam, dan aksesoris nya banyak yang raib.

Kali ini, saya mencoba menulis kondisi pasir yang berada di ujung Pulau Tayan atau tepatnya berada di Dusun Pulau Tayan Timur.

Ide tulisan ini muncul, saat saya mempunyai yang kebiasaan gowes atau bersepeda pada tiap hari Sabtu dan Minggu, setelah mengayuh sepeda ke arah Piasak dan memutar kembali.

Lantas, hati saya tergerak untuk sampai ke pasir tersebut, setelah melintasi jalan pasar Pulau Tayan.

Bayangan saya, pasti lah ramai orang di hamparan pasir tersebut. Dan lokasi parkiran pun sempit serta warung-waung pun banyak.

Namun, setibanya di pasir tersebut, saya sempat berdiri diam. Setelah turun dari sepeda. Mata saya menyapu hamparan yang biasanya dipenuhi pasir.

Tapi kini hanya tersisa pasir yang warnanya tak kekuningan atau keemasan lagi, karena sudah menyatu dengan genangan lumpur yang sunyi.

Kemudian, terlihat lah tak sampai dua puluhan orang, yang lebih banyak duduk-duduk direrumputan dan enggan untuk berjalan di atas pasir, apalagi mandi.

Saya bingung, jika tahun-tahun sebelumnya, pada waktu kemarau sudah datang saat ini. Matahari tetap bersinar dengan garangnya, air tetap surut sebagaimana mestinya. Dan, namun pasir, entah mengapa, tak lagi muncul seperti dulu.

Ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tak terlihat tapi terasa menusuk, rasa kehilangan akan sebuah kenangan yang sederhana namun bermakna.

Dahulu, pasir-pasir di musim kemarau adalah hadiah alam yang tak pernah diminta, tapi selalu dinanti.

Ketika kemarau datang, sungai-sungai kita biasanya menyusut perlahan, membuka permadani alam berupa hamparan pasir yang selama ini tersembunyi di dasar arus.

Di sanalah warga biasa berbondong-bondong menghabiskan sore hari, anak-anak berlarian di atas pasir hangat, para pedagang dadakan membuka lapak sederhana, dan tawa menggema di antara angin kemarau yang kering.

Dan juga menjadi tempat anak-anak bermain bola, tempat remaja berswafoto di senja, tempat warga duduk bersila, membawa termos kopi dan canda yang tak kunjung habis.

Kini, semua itu tinggal ingatan.

Saya mencoba tak bersuara, tapi batin terus bertanya, ke mana perginya pasir-pasir itu? Mengapa kemarau tak lagi menghadirkan hamparan hangat yang dulu memeluk kaki telanjang kita?.

Apakah ini hanya siklus alam yang berubah? Atau… ada yang bergerak di bawah permukaan yang tak sempat kita sadari?.

Saya tak ingin menyalahkan siapa pun. Mungkin ini memang jalan waktu. Tapi barangkali juga, ada tangan-tangan kita yang tak sengaja mempercepat perginya pasir itu.

Mungkin lewat aktivitas yang tampaknya kecil, tapi berdampak besar. Sungai adalah makhluk hidup yang sabar, namun saat ia mulai murung, tidakkah kita seharusnya peka?

Dan atau, karena dampak serta penyebab lain. Namun, saya tak mau berandai-andai. Nanti lalu salah pula, “sangsut kite miadek” ( panggilan berarti saudara dalam bahasa Tayan, red).

Biarlah kalo ada yang peduli melaksanakan penelitian secara ilmiah, untuk menentukan apa penyebabnya.

Sejatinya, yang hilang bukan hanya pasir, tapi juga ruang-ruang perjumpaan, tempat sederhana di mana rakyat kecil menikmati kemewahan yang tak bisa dibeli, kebersamaan.

Pasir bukan sekadar tumpukan butiran halus ia adalah ruang kebahagiaan sederhana, tempat rekreasi rakyat yang tak perlu karcis.

Namun kini, pemandangan itu tinggal kenangan. Ketika kemarau datang, yang tersisa justru cekungan penuh lumpur. Pasir yang biasanya muncul di musim surut, kini tak lagi menampakkan diri sebagaimana mestinya.

Kemarau bukan lagi pertanda rekreasi murah, melainkan momen duka karena sesuatu yang dulu hadir secara alami kini raib dan mungkin tak kembali.

Jangan heran bila suatu hari nanti anak-anak kita hanya mengenal “pantai pasir sungai” lewat cerita, bukan pengalaman.

Kita sedang kehilangan, perlahan namun pasti. Dan ironisnya, kita tahu tapi sering memilih untuk diam.

Kini saatnya bertanya dengan jujur, apakah kita akan terus membiarkan pasir menghilang atau kita akan berdiri, menjaga apa yang masih tersisa, demi masa depan yang tak hanya penuh lumpur, tapi juga makna?

Dan kehilangan itu, terasa begitu dalam. Kini, kita seperti menunggu sesuatu yang mungkin tak akan kembali.

Saya ingin percaya pasir itu hanya pergi sejenak, ia akan kembali bersama waktu. Tapi di sudut hati yang lain, saya juga belajar merelakan.

Tapi, apakah alam tak benar-benar meninggalkan, dan ia hanya sedang memberikan pelajaran..? Tak ada yang bisa menjawabnya.

Tentunya agar kita harus lebih menjaga, sebelum semuanya benar-benar tak pulang. [ red ]